Un granello di senape per aiutarci a guardare alto

Un maestoso e regale cedro del Libano oppure una secolare ed imponente quercia: se fossi stato io chiamato a paragonare il regno dei cieli a un albero, avrei scelto uno di questi due, per affermare la grandiosità e la potenza, la spettacolarità di Dio. Gesù invece come al solito ci spiazza con un modello inaspettato: il più piccolo tra tutti i semi, il più banale, il più comune, quello che fatichi a vedere tra l’erba, a cui non fai caso, poco più di niente. Invece di volgere il nostro sguardo verso il cielo, perché di cielo si parla, lo costringe a puntare verso il basso, ad aguzzare la vista per cercare nell’orto di casa l’insignificante granello di senape: non è lontano quel regno, ma già qui nascosto e vivo, non è da attendere e sospirare, ma solo da vedere, cercare, perché la terra è già cielo. Come dire che Dio non è inarrivabile, ma presente nella piccolezza di un seme, di un dettaglio, di un frammento. Come dire che il futuro è già qui se lo sai intuire. Vuole allenare i nostri occhi, il Maestro, vuole ripulirli dalla fretta e dalla superficialità per renderli attenti e innamorati come i suoi, che si incantavano sui gigli del campo, sul pizzico di lievito, sullo spicciolo della povera vedova o solo su un semplice bicchiere d’acqua. Leggero è Gesù, come seme trasportato dal vento, che utilizza, per farci capire, parole leggere laddove noi useremmo parole come macigni, tortuose, incomprensibili. Scriveva Rilke: «…A me piace sentire le cose cantare. Voi le toccate: diventano rigide e mute. Voi mi uccidete le cose» E Lui invece ci parla di fiori che sbocciano, alberi che crescono, voli di uccelli, campi biondeggiare di grano. Prende la realtà, quella che viviamo come banale, e la fa diventare eterno, afferra l’infinitamente piccolo e lo trasforma in misura dell’immenso: spazio e tempo, cielo e terra, istante ed eternità coincidono se solo riesci a vedere, così ci dice. E ancora ci invita a rispettare la vita e la sua lentezza, il suo ritmo fatto di solstizi e stagioni, di arsure e piogge, di sole e gelo: «come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa». Non accelerare, non forzare la primavera, non snaturare la vita: rischi di perderne il colore ed il sapore, il colore dei fiori sbocciati, il sapore del grano maturo. Se solo saprai guardare, quel granello di senape, preso anche come misura della tua fede, diventerà albero rigoglioso e forte, riparo e ombra, luogo dal quale si potranno sentire gli uccelli cantare, le cose cantare, cantare la vita.

Il Dio buono come il pane per sostenere il cammino

Un pezzetto di pane per ricordarci che non di solo pane vive l’uomo, un sorso di vino per stringere un patto valido per sempre: come al solito Gesù sovverte la nostra logica razionale. Nell’Ultima Cena coi suoi apostoli, invece di lasciare raccomandazioni e programmi come ognuno di noi avrebbe fatto, consegna, quasi fosse un testamento, il suo corpo da masticare e ingoiare in un semplice pezzo di pane. È vero, li aveva avvisati quando aveva detto “Io sono il pane della vita” e li aveva preparati “Se non mangiate la carne del Figlio dell’Uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda” (Giovanni 6,53-55), ma quanto davvero poteva aver capito quel manipolo di raccattati? E quando quella sera intorno a un tavolo, o forse seduti in terra, avevano accolto nelle mani quel boccone di pane le loro mani avranno tremato? Mi torna in mente quell’episodio raccontato nel capitolo 19 del primo libro dei Re quando Elia, stanco e sentendosi in pericolo, chiede a Dio di lasciarlo morire. Si addormenta e viene svegliato per due volte dalla voce di un angelo che gli dice “Alzati e mangia”: vicino a lui trova una focaccia e un po’ di acqua. Quel pane gli servirà per mettersi in cammino e raggiungere il monte Oreb, dove incontrerà Dio, in un sussurro di vento. E ancora il mio pensiero corre a quei cinquemila che furono sfamati a partire da pochi pezzi di pane, perché anche loro potessero riprendere il cammino e tornare alle loro case. Il pane ci è necessario per vivere, per camminare, perché è energia immediatamente assimilabile che scorre nelle nostre vene, il pane placa la nostra fame. Così capisco che Gesù non poteva scegliere posto migliore in cui nascondersi e restare con noi, a calmare la nostra fame: fame di pane e di infinito. Quell’infinito che attraverso un pezzetto di pane e un sorso di vino mi raggiunge e circola nel mio sangue, diventa mio stesso sangue, scorre nelle mie vene. In me circola Dio. Che regalo incredibile e stupendo, così semplice eppure così generoso, regalo di un Dio che come una mamma nutre col suo corpo il suo bambino. Ci aveva promesso che sarebbe rimasto con noi, che non ci avrebbe lasciati soli, ora ci raggiunge fin nel profondo delle nostre fibre, per continuare ad alimentare la vita. Il momento dell’istituzione dell’Eucaristia viene raccontato da tutti gli evangelisti tranne Giovanni che, a questo punto dell’Ultima Cena, inserisce la lavanda dei piedi, quasi a volerci mostrare la postura del Corpus Domini: un Dio in ginocchio sui nostri piedi stanchi. Un Dio buono come il pane.

Lo Spirito del Signore? Indisciplinato, e per la vita

Nella prima lettura degli Atti viene detto: “Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa…” Eccolo all’improvviso, lo Spirito promesso da Gesù, Colui che consola e orienta lo sguardo, i passi, il cammino, come una stella, nel mare di notte. È lo stesso che, nella lingua ebraica, viene chiamato “Ruah” e che si traduce con respiro, soffio, alito, vento, lo stesso che aleggiava sul caos prima della creazione, quello che animò Adamo, che riempì Maria quando l’angelo le annunciò la nascita del Figlio. Dove c’è Lui c’è vita; qualcosa di nuovo, di vivo, di impensato ha inizio. Il respiro di Dio entra nei polmoni della vita, le dà ossigeno, la smuove e, come per i contadini che festeggiavano la mietitura, la fa ballare. “La burocrazia non soffochi mai le indiscipline dello Spirito Santo”, scrive l’Abbé Pierre: Spirito indisciplinato, quello di Dio, che non sta alle regole, ai calcoli, agli schemi, ai programmi che ci facciamo, ma che scompiglia, spettina i capelli come vento, muove e spazza via la polvere e la cenere della morte. Sempre per la vita, sempre a soffiare semi, dove vuole, quando vuole, anche nei momenti in cui tutto ci appare impossibile. Come quando i discepoli pensavano che ormai fosse tutto finito, che la morte avesse chiuso tutto, sprangato i sogni, seppellito ogni tenerezza. E invece, sempre per la vita lo Spirito creatore, quello che consola, Lui che “asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi”. Non lo imbrigli, come non riesci ad imbrigliare il vento, devi imparare a lasciarti gonfiare le vele e navigare portato da lui, dalla sua fantasia. È questa la verità a cui mi conduce? Questo imparare ad affidarmi, a favore di vento, nella follia di rinunciare alla rotta? “Come il vento passa sulla cetra e le corde parlano, così nelle mie membra risuona lo Spirito del Signore e io parlo nel suo amore”, è scritto nelle Odi di Salomone: una musica nuova, che io non conosco, incomprensibile secondo i miei schemi, ma è il respiro di Dio, il polline di Dio che esplode nella vita. Peccato che nel giorno della nostra Pentecoste non venga letto il versetto finale del racconto degli Atti: “Tutti erano stupefatti e perplessi, e si chiedevano l’un l’altro: «Che significa questo?». Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati di vino dolce»”. Ubriachi gli Apostoli, ubriachi noi, ma con quell’ebbrezza addosso che fa sembrare tutto più facile, tutto più bello, tutto più possibile: perché confusamente avvertiamo che niente, proprio niente, sarà mai impossibile a Dio. Ubriachi di Dio, insomma. Luigi Verdi (Avvenire)

Ascensione, la certezza che il Signore resta con noi

Potrebbe essere un altro Venerdì Santo oggi, un altro giorno di dolore e di separazione dal Maestro e stavolta senza nemmeno avere un corpo da abbracciare, da profumare. Potrebbe essere oggi il giorno dell’addio definitivo. Ma qualcosa è cambiato: la resurrezione ha aperto orizzonti, ha strappato veli e sudari, ha bucato la terra e il cielo. Gesù se ne va e lascia ad un gruppetto di uomini rozzi e confusi un mandato da brividi: “andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a tutte le creature” ed è come se avesse preso le loro braccia e le loro gambe e le avesse allungate all’infinito, in una moltiplicazione di slancio e movimento. Non lo fermi Dio, vorresti fermarlo e trattenere, ma Lui trova sempre fessure in cui incunearsi, trova sempre spazi da cui entrare: le porte chiuse in faccia lo fanno sorridere. Ed oggi trova il modo di andarsene e restare, di sedere alla destra del Padre e rimanere a camminare sulla terra, continuando a portare la sua tenerezza. “Andate voi, ma io sono con voi e non solo nel ricordo o nel racconto di ciò che abbiamo vissuto.” Lo abbiamo letto: “Il Signore operava insieme con loro”; bellezza infinita di questa piccola parola, “insieme”, che azzera ogni solitudine e afferma invece che ogni vita è una “vita con”. Per questo, nel racconto dell’Ascensione nel Vangelo di Luca viene detto che gli undici “se ne tornarono a Gerusalemme con grande gioia” (Lc. 24,52): lo sanno, lo sentono che Gesù non li lascia più. Mai più. Ora, insieme, potranno percorrere la terra intera portando un messaggio che annuncia la tenerezza di un Padre che attende il ritorno di un figlio, la forza di un grammo di lievito, lo stupore di uno sguardo che guarisce da ogni peccato. Battezzare significa immergere in Dio le persone, carezzarle con le Sue mani, parlar loro con le Sue parole d’amore: “Tu vali di più, più di molti passeri, delle altre novantanove pecore…sei importante per me”. Saranno questi i segni che risanano, i miracoli che continuano, sarà il contagio di un amore che fa camminare i sogni, che li porta fin lassù in cielo, perché là sono nati e sulla terra vogliono sbocciare. No, oggi nessun distacco definitivo: Gesù azzera le distanze, annulla le separazioni, cuce per sempre il cielo alla terra con un filo tenace e indistruttibile che lega, come quello di un aquilone, il volo alla corsa dei piedi sulla sabbia. Luigi Verdi /Avvenire.it

Siamo amici di Dio, amati senza un perché

Cosa ci chiede oggi Dio, cosa chiede ai suoi prima di andar via? Forse riti astrusi, l’adesione ad una dottrina filosofica complicata, la perfetta e rigida obbedienza a una religione? Il Dio Risorto, il Rabbi che aveva camminato per le strade di Palestina e si era imbarcato sulle onde del lago, che aveva pescato e salito monti per poter meglio abbracciare con lo sguardo e consolare quella folla di straccioni che lo seguiva, oggi ai suoi lascia invece parole tenere, di una tenerezza appassionata: «Restate con me, restate in me, amici miei...». La richiesta di Gesù è quella di imparare ad amare Dio da innamorati e non da servi, di non fuggire lontano dall’amore, Lui vuole una vicinanza da amanti: «Amore io voglio, non sacrifici» (Os. 6,6). «Rimanete nel mio amore»: perché l’amore, quando lo trovi, lo senti che non è solo un’emozione, uno stato d’animo, ma diventa un luogo, un posto dove stare e sistemarsi. L’amore si fa casa, capanna, nido. Nell’amore si entra e si sta, perché si sta troppo bene. E si sta con quella “gioia piena” degli uccellini nel nido: al sicuro, protetti, fra ali calde in cui accucciarsi. Eccoli i suoi ragazzi, me li immagino mentre ascoltano queste parole, loro smarriti e ritrovati; li vedo i loro occhi carezzare quel Maestro pazzo d’amore, l’amore di Dio. Mi sembra quasi di ascoltare il battito del loro cuore che si impenna mentre si sentono chiamare “amici”. Proprio loro, che lo avevano tradito, che erano scappati, che lo avevano rinnegato, proprio loro come noi. «Amici che ci fanno sentire amati senza un perché. Che hanno quella dote speciale di farci sorridere. Che sanno tutto di noi e sanno il segreto delle piccole cose che ci fanno felici. Che anche quando non sono d’accordo restano con noi. Che perdonano ancor prima delle scuse» (J. Tolentino Mendoça). Noi amici Suoi, amici di un Dio che chiede amore e chiede di dare amore «gli uni gli altri»: non astrattamente, non solo la domenica, ma uno per uno, negli incontri della vita di ogni giorno. Uno ad uno, quelli che troviamo sulla nostra strada: nei mille frammenti delle nostre giornate, nel groviglio delle nostre relazioni è lì che si nasconde la domanda di Dio. «Un Dio onnipotente che chiede amore / talmente onnipotente che non tutto può / Che quando ama sa anche essere il più fragile» (J. Twardowki). Solo questo tendere all’amore, solo questo restarci immersi, come un tuffo «in quell’oceano d’amore che è Dio» (Padre Vannucci) e nuotarci dentro sentendoci sostenuti, sfiorati e carezzati e, soprattutto, incomprensibilmente amati.

Luigi Verdi /Avvenire.it

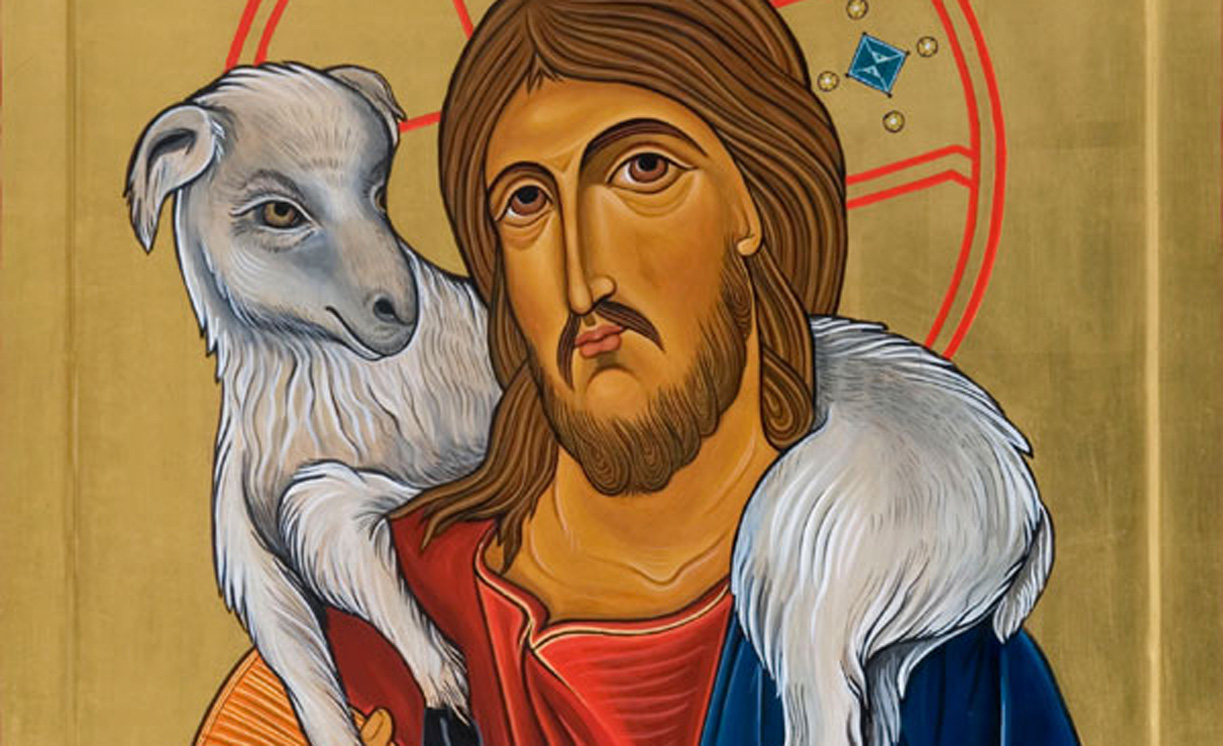

Prenderci cura di tutti, perché Dio ama ognuno

Stabilisce confini oggi Gesù, delimita spazi di senso, posture esistenziali: di qua le pecore di là i lupi, di qua i pastori di là i mercenari, come dire i guardiani a pagamento. O sei l’uno o sei l’altro, senza compromessi, senza mezzi termini. Dall’appartenenza a uno di questi campi scaturiscono le scelte, quelle autentiche, quelle che possono costare la vita. Sei tra quelli che scappa a gambe levate lasciando le pecore tra le mascelle del lupo, facendole sbranare perché tanto “che me ne importa?”. O sei il pastore che le difende, che si mette come scudo tra le sue pecore e il pericolo, rischiando lui stesso e per primo il morso dei lupi? Mi domando quanti tra tutti coloro che hanno compiti di guida siano disposti a tanto. Papa Francesco direbbe: “Ci stai a tal punto con loro che ti porti addosso l’odore delle pecore?” Che è come dire “sei indifferente o ti prendi davvero cura di coloro che ti sono stati affidati?” E nel mondo di Dio, nel suo regno, ogni fratello e sorella mi è affidato. La differenza è tutta là, se me ne importa o non me importa: e così scopriamo che, nel mondo di Dio, ognuno di noi è importante, unico e insostituibile, proprio singolarmente, proprio io in quanto io, Luigi; perché Lui, il pastore, sa anche il mio nome. E il tuo. Di me, di te gli importa tanto da mettersi a correre se mi sperdo nei dirupi; di me, di te non può fare a meno, non si consola con le altre novantanove: io gli manco. “Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri” (Is 40,11): più volte nella Bibbia ricorre questa immagine del pastore, ma oggi Gesù si spinge oltre, fino al limite estremo, fino al “dare la vita”, ripetendolo allo sfinimento. Buono e bello nella traduzione greca coincidono, si indicano con lo stesso termine, kalòs: oggi allora, quando Gesù afferma “io sono il buon pastore”, è come se ci dicesse anche “io sono il pastore bello” di quella bellezza che ci fa venire i brividi, che ci lascia a bocca aperta e col fiato mozzato; la bellezza del donarsi, la stessa di quando l’innamorato dona un fiore alla sua amata, o di quando la mamma offre il seno al suo bambino. Oggi ci dice Gesù: “Ti dò tutto di me fino a confondermi con te, a scegliere di nascere e morire, come te, per te”. Nel mondo di Dio la bellezza è questa, è un amore esagerato per me, per te che altro non siamo che agnellini sul suo petto, ad ascoltare il battito del suo cuore. “Ecco io carezzo la vita, perché profuma di Te” (Rumi): una vita sovrabbondante e inesauribile, la vita di Dio. Luigi Verdi /Avvenire.it

Gesù Risorto «sconfigge» l’incredulità dei discepoli

Così fa Dio, appare e scompare, si rende visibile e invisibile, tace e ci accarezza con la sua voce impercettibile. La Risurrezione di Gesù ci fa fare dei salti impensati, ci spinge a conciliare gli opposti: morte e vita, carne e spirito, paura e certezza, tristezza e gioia. Quanti sbalzi di umore, quanti scossoni per quei poveri discepoli che forse avrebbero preferito restarsene rassegnati a piangere: era stato così facile credere alla morte del loro maestro, ora è invece così difficile credere alla vita. Molto più facile sbalordirsi di fronte a un fantasma piuttosto che al ritorno in vita di Gesù: eppure tra loro c’erano anche quei due che lo avevano appena incontrato là ad Emmaus. A noi, che oggi leggiamo, sembra impossibile che pure loro fossero “sconvolti e pieni paura” nel vedere Gesù lì in mezzo, arrivato all’improvviso, arrivato come al solito senza far rumore. Così fa Dio, torna e non si mette in trono, parla e non rimprovera, ma placa i cuori agitati. E ancora una volta mostra i propri documenti di identità, le sue ferite: “Guardate, toccate, sono io in carne e ossa…” Non un fantasma, non un bel ricordo su cui piangere, ma vivo, tanto vivo da voler mangiare, insieme a loro. Forse aveva desiderato che i suoi, nel vederlo, gli fossero saltati al collo e lo avessero abbracciato stretto stretto; forse si aspettava un’accoglienza più festosa, non un misto di tristezza e di paura e quell’incapacità di abbandonarsi alla gioia; forse avrebbe voluto vedere volti rigati da lacrime di felicità e non visi spaventati e dubbiosi. Sarebbe stato bello vederli, come bambini, tuffarsi nel mare della vita. Ma Lui ricomincia sempre da capo, così fa Dio. E di nuovo a spiegare che proprio così doveva accadere, che quando si ama si ama sul serio, “sino alla fine” (Gv.13,1) e che questo folle amore di Dio riesce a oltrepassare ogni confine, perfino quello definitivo messo dalla morte. Di questo saranno “testimoni” i suoi discepoli, noi compresi. Testimone è non solo chi viene chiamato ad affermare qualcosa che ha visto o ascoltato; testimone è anche quel pezzetto di legno che i corridori di una staffetta si passano di mano in mano, di corsa, tra sudore e fatica. Chissà, forse siamo chiamati ad essere proprio quel bastoncino che corre veloce nelle mani di Dio. Allora, cerchiamo Gesù là dove è apparso da risorto, nei posti umili come la strada, la casa, il giardino, la sponda del mare. Proviamo il fremito che ci dà il ritrovarlo, cerchiamo di sentire il nostro cuore battere all’impazzata perché è tornato; piangiamo di gioia nell’ascoltare le parole che sussurra a noi confusi e disorientati, con il cuore sempre vagabondo tra dubbio, stupore e gioia. Luigi Verdi /Avvenire.it

Auguri pasquali

A tutti voi, cari fedeli e amici, arrivi il mio più sincero augurio di buona Pasqua. La luce di Cristo Risorto possa illuminare la vostra vita e condurvi sempre a scelte orientate al bene, a relazioni che creano comunione, a parole pronunciate per evidenziare il bello che c’è in ognuno di noi. In un mondo segnato da tanta violenza e crudeltà amplificata dai mass-media come cristiani siamo chiamati a diventare riflesso dell’amore di Dio. Diventiamo annunciatori di pace, esercitiamo il più possibile l’arte del perdono, ripartiamo insieme per una vita più dignitosa, rispettosa e solidale. Un ricordo speciale in questa Pasqua agli anziani e agli ammalati spesso soli in casa e a tutti coloro che in queste feste saranno comunque impegnati per il lavoro.

Ai miei auguri si unisce anche don Antonio Salvalaio dalla Casa del Clero e tutti i preti originari impegnati in missione o in altre sedi della chiesa universale. Anche questo è un segno della generosità della nostra terra e della comunione tra chiese sorelle.

A tutti un augurio di Santa Pasqua.

Don Daniele Vettor

L’odore della vita

Pasqua è il tema più arduo e bello di tutta la Bibbia. Arduo perché va contro ogni evidenza, bello perché rotola via i massi dall’imboccatura del cuore. Pasqua non porta solo la salvezza che ci estrae dalle acque limacciose, ma la redenzione, che è molto di più, che trasforma la debolezza in forza, la maledizione in benedizione, il rinnegamento di Pietro in atto di fede, il mio difetto in energia nuova, la mia fuga in corsa intrepida. Maria di Magdala esce di casa avvolta nel buio, del cielo e del cuore. Non ha niente tra le mani, non aromi come le altre donne, ha soltanto il suo amore impastato al dolore, che si ribella all'assenza di Gesù. “E vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro”. Nel fresco dell'alba il sepolcro è spalancato, vuoto e risplendente, affacciato sulla primavera. Un sepolcro aperto come il guscio di un seme, che prima di posarsi ha imparato a volare. Maria corse da Simone e dall’altro discepolo, che Gesù amava... correvano insieme Pietro e Giovanni. Perché tutti corrono in quel mattino di Pasqua? Perché tutto ciò che riguarda Gesù non sopporta mezze misure, e si merita tutta la fretta dell’amore, che è sempre in ritardo sulla fame di abbracci. Corrono perché hanno ansia di luce che sia vita. L’altro discepolo, quello che Gesù amava, corse più veloce. Giovanni arriva prima di Pietro a capire il senso della risurrezione, e a crederci. Il discepolo amato ha «intelletto d’amore» (Dante), l’intelligenza del cuore. Chi ama capisce di più, capisce prima, capisce più a fondo. Infatti i sapienti camminano, i giusti corrono ma solo gli innamorati volano. Vide i teli posati là. Giovanni entrò, vide e credette. Anche di Pietro è detto che vide, ma non che credette. Giovanni crede perché i segni sono eloquenti solo per il cuore che sa leggerli, e il suo brucia la distanza tra Gerusalemme e il giardino, tra i segni e il loro significato, tra i teli posati là e il corpo assente. È pronto alla fede perché si sa amato: «ti vedrò nell’amore avuto e dato./ Ma se altro è il tuo cielo/ non ti vedrò Signore» (C. Cremonesi). Il primo segno di Pasqua è il corpo assente. Nella storia umana manca un corpo, per pareggiare il conto degli uccisi. Ma Gesù non è semplicemente il Risorto, non è l'attore di un evento che si è consumato una volta per tutte nel giardino di fronte Gerusalemme. Pasqua non è conclusa. Se noi tutti formiamo il corpo di Cristo, allora come mi è contemporanea la croce, così lo è anche la Risurrezione. Chi vive in lui, è lui com-preso, cioè preso-dentro il suo risorgere. Pasqua solleva allora questo nostro pianeta di tombe verso un mondo dove il male non vince, dove il carnefice non ha ragione della sua vittima in eterno, dove le piaghe della vita possono distillare luce. Pasqua: “Il buon profumo di Cristo è odore di vita per la vita” ( 2 Cor 2,16).

Uscita centro ricreativo Giovanni XXIII

Il Centro ricreativo Giovanni XXIII APS organizza una gita lungo la ciclabile Borghetto - Mantova e visita al Museo storico dei Vigili del Fuoco il 25 aprile 2024.

Partenza ore 7.30 in autobus con carrello bici, occhiali da sole, cappello e pranzo al sacco.

Info e iscrizioni entro il 7 aprile al numero 3405825799

Notizie dall’Ecuador

Ricordiamo l’anniversario dei 50 anni di Missione in Ecuador di Carla Sbeghen. Questa nostra conterranea ha donato la sua vita alla missione con grande passione e generosità. Ringraziamo il Signore per la testimonianza di fede e di servizio che Carla ci ha regalato. A lei gli auguri più sentiti per questo traguardo e il ricordo nella preghiera perché possa rimanere in salute.

L’abbandonato s’abbandona

Ecco l’uomo! Appare al balcone dell’universo il volto di Gesù intriso di sangue. Il dolore sotto cui vacilla è quello di tutti noi, lungo le strade contorte della vita, nei sentieri indifesi della storia dell’uomo. Eccolo, il Figlio di Dio! Ciò che vediamo non è lo splendore dell’onnipotente, ma il patire di un Dio appassionato. "Dio prima patì e poi si incarnò. Caritas est passio. L’amore è passione e patimento" (Origene). "E chi ama di più si prepari a patire di più" (santo Agostino). Cosa ha visto in quella morte di così diverso? Non dei prodigi, non l’annuncio della risurrezione. L’esperto di morte, in quella morte diversa, ha visto Dio. Un Dio capovolto, che non sacrifica nessuno, sacrifica se stesso, non spezza nessuno, spezza se stesso. Ha visto che il cuore della passione del Nazareno era una passione per Dio e per l’uomo. Morire così è cosa soloda Dio, la sua rivelazione. “Scendi dalla croce!” gridavano. Ma se scende, non è più il nostro Dio, torna a prevalere la solita logica umana che fa vincere il più forte. E il soldato invece vede oltre; capisce che solo Dio non scende dal legno, che solo Lui si consegna alla Notte passando dall’abbandono “di” Dio («perché mi hai abbandonato?») all’abbandono “a” Dio («nelle tue mani...»), rappresentandoci tutti nei nostri dolori. Vede il supremo potere che si disarma, dando vita e perdono a chi dà la morte, vede la violenza annullata perché presa su di sé. Ha visto che questa nostra storia partorisce un’altra storia; che questo mondo porta un altro mondo nel grembo. Io so che non capirò mai la croce, l’uomo non regge questo amore troppo limpido; ma Dio non è venuto perché lo capissimo, ma perché ci aggrappassimo a Lui, alla sua croce, lasciandoci sollevare in alto, nella risurrezione. La fede è abbandonarsi all’abbandonato amore. La suprema bellezza della storia è quella accaduta fuori Gerusalemme, su quella piccola collina, dove il Figlio del Dio infinito si lascia inchiodare a un pezzo di legno, grande appena quanto basta per morirvi. Come è stato per le donne, anche la mia fede poggia salda sulle mura più forti del mondo: un atto d'amore perfetto.

Feconda solitudine

“Vogliamo vedere Gesù”. Domanda forte di greci, di giudei, di uomini d'oggi, dell'uomo di sempre. Come rispondere? Gesù stesso offre le parole e le immagini: chicco di grano, croce, strada. E, sempre, come tela di fondo, la nostra terra, che è il vero cielo di Dio, con i suoi poveri affamati di giustizia, e i figli in ansia di luce. “Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore produce molto frutto”. Frase pericolosa come poche, se capita male, e vedo che l’accento dell’espressione non va a posarsi sul finire o sul morire, ma sul molto frutto... L’interesse del vangelo, l’obiettivo della creazione, è la fecondità. Il seme germoglia chiamato dalla spiga futura, muore alla sua forma ma rinasce in quella di germe, e poi tutto evolve verso più vita: la gemma in fiore, il fiore in frutto, il frutto in pane. Mi porto dentro un seme di vita che contiene molte più energie di quanto non appaia. Ma le possiede quando le dona. Allora il fragile chicco muore sì, anche di paura, ma la vita gli si trasforma in una forma più evoluta e potente. “Quello che il bruco chiama fine del mondo tutti gli altri chiamano farfalla” (Lao Tze), perché non striscia più ma vola; muore alla vita di prima per vivere in una forma più alta. Gloria di Dio è solo la fioritura dell’essere (R. Guardini) e la sua fecondità, e quello che le innesca, il detonatore, è il dono di sé. La chiave di volta che regge il mondo, dal seme a Cristo: non la vittoria del più forte ma il dono. Fino in fondo, fino all’estremo, oltre il limite, come mostra la 2a immagine del dittico di Gesù: la croce. Quando sarò innalzato attirerò tutti a me. Dalla croce sento erompere una attrazione universale, una forza di gravità celeste: lì è l'immagine più pura e più alta che Dio dà di se stesso. Cosa mi attira del Crocifisso? Che cosa mi seduce? La bellezza dell’atto d’amore! Bello è chi ti ama, bellissimo chi ti ama fino all’estremo. Il crocifisso coperto di sangue e sputi non è bello, ma è la figura di una realtà bella: un amore fino a morirne. La realtà imbruttita di quel corpo straziato, è il riflesso più bello della cosa più bella di Dio, la sua follìa d’amore. Suprema bellezza è quella accaduta fuori Gerusalemme, sulla collina, dove il Figlio del Dio infinito si è lasciato contenere nell’infinitamente piccolo, quel poco di legno e di terra che basta per morire. "A un Dio umile non ci si abitua mai" (papa Francesco). Il Dio di Gesù, un Dio capovolto, scompiglia le nostre immagini ancestrali con un chicco e una croce, l'umile seme e l'estremo abbassamento.