Siamo tutti mendicanti di luce. Come Pietro

La Quaresima, quel tempo che diresti sotto il segno della penitenza, ci spiazza subito con un Vangelo pieno di sole e di luce. Dai 40 giorni del deserto di sabbia, al monte della trasfigurazione; dall’arsura gialla, ai volti vestiti di sole. La Quaresima ha il passo delle stagioni, inizia in inverno e termina in primavera, quando la vita intera mostra la sua verità profonda, che un poeta esprime così: «Tu sei per me ciò ch’è la primavera per i fiori» (G. Centore). «Verità è la fioritura dell’essere» (R. Guardini). «Il Regno dei cieli verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci). Il percorso della realtà è come quello dello spirito: un crescere della vita.Gesù prende con sé i tre discepoli più attenti, chiama di nuovo i primi chiamati, e li conduce sopra un alto monte, in disparte. Geografia santa: li conduce in alto, là dove la terra s’innalza nella luce, dove l’azzurro trascolora dolcemente nella neve, dove nascono le acque che fecondano la terra. «E si trasfigurò davanti ai loro occhi». Nessun dettaglio è riferito se non quello delle vesti di Gesù diventate splendenti. La luce è così eccessiva che non si limita al corpo, ma dilaga verso l’esterno, cattura la materia degli abiti e la trasfigura. Le vesti e il volto di Gesù sono la scrittura, anzi la calligrafia del cuore. L’entusiasmo di Pietro, quella esclamazione stupita: che bello qui! Ci fanno capire che la fede per essere pane, per essere vigorosa, deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un «che bello» gridato a pieno cuore. Il compito più urgente dei cristiani è ridipingere l’icona di Dio: sentire e raccontare un Dio luminoso, solare, ricco non di troni e di poteri, ma il cui tabernacolo più vero è la luminosità di un volto; un Dio finalmente bello, come sul Tabor.Ma a noi non interessa un Dio che illumini solo se stesso e non illumini l’uomo, «non ci interessa un divino che non faccia fiorire l’umano. Un Dio cui non corrisponda la fioritura dell’umano, il rigoglio della vita, non merita che a Lui ci dedichiamo» (D. Bonhoeffer). Come Pietro, siamo tutti mendicanti di luce. Vogliamo vedere il mondo in altra luce, venire davvero alla luce, perché noi nasciamo a metà, e tutta la vita ci serve per nascere del tutto.Viene una nube, e dalla nube una Voce, che indica il primo passo: ascoltate lui! Il Dio che non ha volto, ha invece una voce. Gesù è la Voce diventata Volto e corpo. Il suo occhi e le sue mani sono il visibile parlare di Dio. Come il Signore Gesù abbiamo dentro non un cuore di tenebra ma un seme di luce. La via cristiana altro non è che la fatica gioiosa di liberare tutta la luce e la bellezza seminate in noi.

Cesta della Carità nelle settimane di Quaresima

1 a domenica: prodotti per la colazione (marmellata, caffè, biscotti, ...)

2 a domenica: latte a lunga conservazione

3 a domenica: olio, passata di pomodoro

4 a domenica: tonno e scatolame vario

5 a domenica: riso, farina e zucchero Domenica delle Palme: detersivi vari e cancelleria per la scuola

Opere di carità

Digiuno, preghiera e carità.

Al centro della chiesa l’urna per la raccolta secondo l’iniziativa “Un pane per amor di Dio

Il Signore, Dio tuo, adorerai: a Lui solo renderai culto

Dopo aver ricevuto il battesimo, Gesù è "trasportato" dallo Spirito nel deserto per essere tentato. Il senso è ovviamente teologico. Questo episodio, in tutti i vangeli, è all'inizio dell'attività pubblica di Gesù, non tanto perché si riferisca a un determinato periodo storico (40 giorni), ma perché riguarda tutta la sua vita. Gesù come ogni uomo, sarà continuamente chiamato a scegliere. Il deserto nella tradizione d'Israele è il luogo della prova, il luogo in cui si verificano le proprie scelte. E' una situazione esistenziale per tutti: di fronte a una scelta dobbiamo prendere una decisione. A nessuno piace il deserto e la desolazione perché sono esperienze che ci mettono in contatto con noi stessi, con la nostra fragilità, con il nostro limite. Il deserto ci mette in contatto con la nostra fame di verità, solo lì possiamo davvero conoscere noi stessi. Il male si può vincere solo quando è costretto a manifestarsi, diversamente egli agisce indisturbato. Amico lettore, è la crisi il luogo teologico dell'incontro con Dio. Accettare di entrare in crisi significa accettare di incontrare Dio. Le tentazioni sono un passaggio necessario per ogni uomo, non sono belle ma necessarie. Gesù si trattiene nel deserto per quaranta giorni (Matteo per dare l'idea della continuità aggiunge quaranta notti) digiunando. Non è un digiuno religioso quello di Gesù perché dopo il tramonto si può mangiare. E' un digiuno teologico: dopo quaranta giorni Gesù sente il bisogno di cibarsi della Parola per donarla. Questo periodo ricorda l'esperienza di Mosè sul Sinai e di Elia nel deserto, i due testimoni della trasfigurazione. Il numero quaranta indica una fase di preparazione, in funzione di qualcosa che si deve compiere. Le tentazioni sono un invito a mettere ordine nelle nostre scelte, a scegliere come vivere. Matteo invita a guardare le tentazioni di Gesù che sono anche le nostre. Gesù deve scegliere come annunciare la bella notizia, come manifestare il vero volto di Dio. Tutti attendono un Messia forte, potente, che punisca i malvagi e che risolva i problemi dell'uomo. Gesù fu davvero un uomo libero. Avrebbe potuto scegliere la via del successo, del fascino, del potere. Sceglierà la via della misericordia. Come te, amico lettore, non è preservato dalla fatica, dal dubbio, dalla ricerca. Ogni uomo è luce e ombra, perché, dove c'è luce, c'è ombra. Dove c'è bene, c'è male. Le tentazioni mostrano dove sono le radici del mio cuore. Tentazione, per noi, è un termine ambiguo. Per noi vuol dire essere spinti a commettere un peccato ma per la Bibbia "peirasmos", vuol dire "mettere alla prova", per vedere cosa c'è dentro il tuo cuore. «Ricordati che il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto è stato per metterti alla prova e sapere quello che avevi nel cuore»(Dt 8,2). Come Dio aveva portato il popolo nel deserto per metterlo alla prova, ugualmente lo Spirito conduce Gesù nel deserto non perché sia messo alla prova da Dio, ma perché sia tentato dal diavolo. (Paolo De Martino).

Terremoto Turchia e Siria COLLETTA STRAORDINARIA

A seguito del terribile terremoto che negli scorsi giorni ha colpito numerose zone della Turchia e della Siria causando migliaia di vittime, Caritas Italiana ha attivato diversi canali di sostegno a Caritas Turchia e Caritas Siria per far fronte all’emergenza, compreso l’invio di due operatori per affiancare Caritas Turchia nella gestione dell’emergenza, considerata la complessità e la dimensione della crisi. Con il passare del tempo la situazione diventa sempre più drammatica: sono interrotte le vie di comunicazione, mancano il cibo e l’acqua potabile e gli ospedali sono inagibili. Il nostro vescovo Michele Tomasi invita, dunque, le comunità parrocchiali e quelle di vita consacrata, i gruppi di impegno e le associazioni ecclesiali, le famiglie e ogni persona a sostenere una colletta economica e a unirci nella preghiera con il testo preparato dall’ufficio Liturgico, allegato a questa comunicazione. In particolare, quindi, su comune indicazione della CEI, il nostro vescovo Michele ha indetto per domenica 12 febbraio 2023, una colletta straordinaria il cui ricavato sarà devoluto all’aiuto delle popolazioni colpite dal sisma, sostenendo gli interventi messi in campo da Caritas Italiana.

Le offerte raccolte dovranno essere trasferite direttamente alla Diocesi di Treviso attraverso bonifico alla nostra Caritas diocesana (causale “Colletta straordinaria Terremoto Turchia-Siria”) tramite Iban: IT05 G 08399 12000 000000332325 (intestato a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina)

Porgere l’altra guancia è un atto per disarmare.

Da tre domeniche camminiamo sui crinali da vertigine del discorso della montagna. Vangeli davanti ai quali non sappiamo bene come stare: se tentare di edulcorarli, oppure relegarli nel repertorio delle pie illusioni. Ci soccorre un elenco di situazioni molto concrete che Gesù mette in fila: schiaffo, tunica, miglio, denaro in prestito. E le soluzioni che propone, in perfetta sintonia: l’altra guancia, il mantello, due miglia. Molto semplice, niente che un bambino non possa capire, nessuna teoria complicata, solo gesti quotidiani, una santità che sa di abiti, di strade, di gesti, di polvere. “Gesù parla della vita con le parole proprie della vita” (C. Bobin). Fu detto occhio per occhio. Ma io vi dico: Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l’altra. Quello che Gesù propone non è la sottomissione dei paurosi, ma una presa di posizione coraggiosa: “tu porgi”, fai tu il primo passo, tocca a te ricominciare la relazione, rammendando tenacemente il tessuto dei legami continuamente lacerato. Sono i gesti di Gesù che spiegano le sue parole: quando riceve uno schiaffo nella notte della prigionia, Gesù non risponde porgendo l’altra guancia, ma chiede ragione alla guardia: se ho parlato male dimostramelo. Lo vediamo indignarsi, e quante volte, per un’ingiustizia, per un bambino scacciato, per il tempio fatto mercato, per le maschere e il cuore di pietra dei pii e dei devoti. E collocarsi così dentro la tradizione profetica dell’ira sacra. Non ci chiede di essere lo zerbino della storia, ma di inventarsi qualcosa - un gesto, una parola - che possa disarmare e disarmarci. Di scegliere, liberamente, di non far proliferare il male, attraverso il perdono “che strappa dai circoli viziosi, spezza la coazione a ripetere su altri ciò che hai subito, strappa la catena della colpa e della vendetta, spezza le simmetrie dell’odio” (Hanna Arendt). Perché noi siamo più della storia che ci ha partorito e ferito. Siamo come il Padre: “Perché siate figli del Padre che fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni”. Addirittura Gesù inizia dai cattivi, forse perché i loro occhi sono più in debito di luce, più in ansia. Io che non farò mai sorgere o tramontare nessun sole, posso però far spuntare un grammo di luce, una minima stella. Quante volte ho visto sorgere il sole dentro gli occhi di una persona: bastava un ascolto fatto col cuore, un aiuto concreto, un abbraccio vero! Agisci come il Padre, o amerai il contrario della vita: dona un po’ di sole, un po’ d’acqua, a chiunque, senza chiederti se lo meriti o no. Perché chi ha meritato un giorno di abbeverarsi all’oceano della Vita, merita di bere oggi al tuo ruscello.

Le tre leve su cui agire per il sogno del Padre.

Vi fu detto, ma io vi dico. La dirompente novità portata da Gesù non è rifare un codice, ma il coraggio del cuore, il coraggio del sogno di Dio. Agendo su tre leve maestre: la violenza, il desiderio, la menzogna. Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, chi nutre rancore è nel suo cuore un omicida. Gesù va diritto al movente delle azioni, al laboratorio interiore dove si formano. L’apostolo Giovanni afferma una cosa enorme: “Chi non ama suo fratello è omicida”(1 Gv 3,15). Chi non ama, uccide. Il disamore non è solo il mio lento morire, ma è un incubatore di omicidi. Chiunque si adira con il fratello, o gli dice pazzo, o stupido, è sulla linea di Caino... Gesù mostra i primi tre passi verso la morte: l'ira, l'insulto, il disprezzo, tre forme di omicidio. L'uccisione esteriore viene dalla eliminazione interiore dell'altro. “Chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna.” Geenna non è l'inferno, ma quel vallone, alla periferia di Gerusalemme, dove si bruciavano le immondizie della città, da cui saliva perennemente un fumo acre e maleodorante. Gesù dice: se tu disprezzi e insulti l’altro tu fai spazzatura della tua vita, la butti nell'immondizia; è ben di più di un castigo, è la tua umanità che marcisce e va in fumo. Ascolti queste pagine che sono tra le più radicali del vangelo e capisci che, per paradosso, diventano le più umane, perché Gesù parla solo del cuore e della vita, e lo fa con le parole proprie della vita: custodisci il tuo cuore e non finirai nell’immondezzaio della storia. Avete inteso che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico: se guardi una donna per desiderarla sei già adultero. Non dice semplicemente: se tu desideri una donna; ma: se guardi per desiderare, con atteggiamento predatorio, per conquistare e violare, sedurre e possedere, se la riduci a un oggetto da prendere o esibire, tu commetti un reato contro la grandezza di quella persona. “Adulterio” viene dal verbo a(du)lterare che significa alterare, falsificare, rovinare. Adulterio non è un reato contro la morale, ma un delitto contro la persona, contro il volto alto e puro dell’uomo. Terza leva: Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto del giuramento, Gesù arriva al divieto della menzogna. Di’ sempre la verità, e non servirà più giurare; non avrai bisogno di mostrarti diverso da ciò che sei nell’intimo, cura il tuo cuore e potrai curare tutta la vita attorno a te. Custodisci il cuore perché è la sorgente della vita, “Custodiscilo tu, Signore, questo fragile, contorto, splendido dono che ci hai dato: questo cuore che è di carne, ma che sa anche di cielo”.

Luce e sale del mondo. Frammenti di Dio in noi.

Voi siete il sale, voi siete la luce. Siete come un istinto di vita che penetra nelle cose, come il sale, si oppone al loro degrado e le fa durare. Siete un istinto di bellezza, che si posa sulla superficie delle cose, le accarezza, come la luce, e non fa violenza mai, ne rivela invece forme, colori, armonie e legami. Così il discepolo-luce è uno che ogni giorno accarezza la vita e rivela il bello delle persone, uno dai cui occhi emana il rispetto amoroso per ogni vivente. Voi siete il sale, avete il compito di preservare ciò che nel mondo vale e merita di durare, di opporvi a ciò che corrompe, di far gustare il sapore buono della vita. Voi siete la luce del mondo. Una affermazione che ci sorprende, che Dio sia luce lo crediamo; ma credere che anche l’uomo sia luce, che lo sia anch’io e anche tu, con i nostri limiti e le nostre ombre, questo è sorprendente. E lo siamo già adesso, se respiriamo vangelo: la luce è il dono naturale di chi ha respirato Dio. Chi vive secondo il vangelo è una manciata di luce gettata in faccia al mondo (Luigi Verdi). E non impalcandosi a maestro o giudice, ma con i gesti: risplenda la vostra luce nelle vostre opere buone. Sono opere di luce i gesti dei miti, di chi ha un cuore bambino, degli affamati di giustizia, dei mai arresi cercatori di pace, i gesti delle beatitudini, che si oppongono a ciò che corrompe il cammino del mondo: violenza e denaro. Quando due sulla terra si amano compiono l’opera: diventano luce nel buio, lampada ai passi di molti, piacere di vivere e di credere. In ogni casa dove ci si vuol bene, viene sparso il sale che dà sapore buono alla vita. Mi sembra impossibile, da parte di Gesù, riporre tanta stima e tanta fiducia in queste sue creature! In me, che lo so bene, non sono né luce né sale. Eppure il vangelo mi incoraggia a prenderne coscienza: Non fermarti alla superficie di te, al ruvido dell’argilla di cui sei fatto, cerca in profondità, verso la cella segreta del cuore, scendi nel tuo santuario e troverai una lucerna accesa, una manciata di sale: frammento di Dio in te. L’umiltà della luce e del sale: la luce non illumina se stessa, nessuno mangia il sale da solo. Così ogni discepolo deve apprendere la loro prima lezione: a partire da me, ma non per me. La povertà del sale e della luce è perdersi dentro le cose, senza fare rumore né violenza, e risorgere con loro. Come suggerisce il profeta Isaia: Illumina altri e ti illuminerai, guarisci altri e guarirà la tua ferita (Isaia 58,8). Non restare curvo sulle tue storie e sulle tue sconfitte, chi guarda solo a se stesso non si illumina mai. Tu occupati della terra e della città, e la tua luce sorgerà come un meriggio di sole.

Beato chi cammina sulla via del Signore

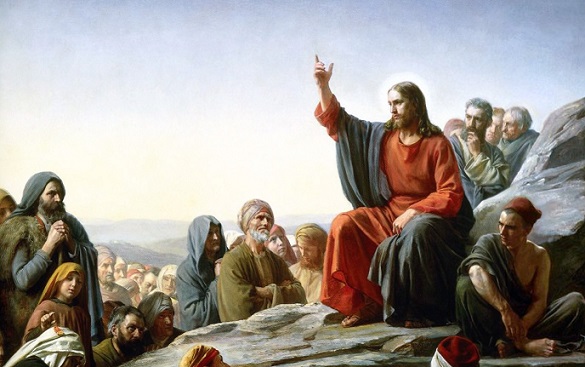

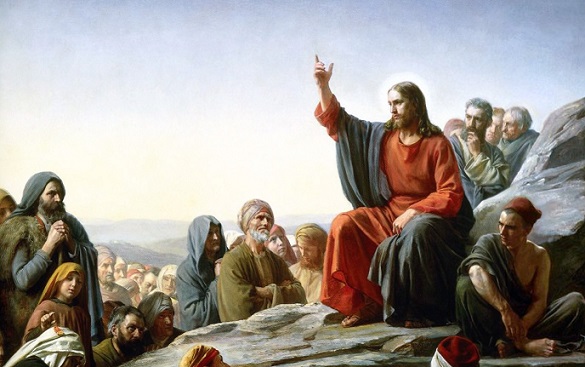

Abbiamo davanti parole abissali, delle quali non riusciamo a vedere il fondo, le più alte della storia dell’umanità (Gandhi). È la prima lezione del maestro Gesù, all’aperto, sulla collina, il lago come sfondo, e come primo argomento ha scelto la felicità. Perché è la cosa che più ci manca, che tutti cerchiamo, in tutti i modi, in tutti i giorni. Perché la vita è, e non può che essere, una continua ricerca di felicità, perché Dio vuole figli felici.Il giovane rabbi sembra conoscerne il segreto e lo riassume così: Dio regala gioia a chi produce amore, aggiunge vita a chi edifica pace. Si erge controcorrente rispetto a tutti i nuovi o vecchi maestri, quelli affascinati dalla realizzazione di sé, ammaliati dalla ricerca del proprio bene, che riferiscono tutto a sé stessi. Il maestro del vivere mette in fila poveri, miti, affamati, gente dal cuore limpido e buono, quelli che si interessano del bene comune, che hanno gli occhi negli occhi e nel cuore degli altri. Giudicati perdenti, bastonati dalla vita, e invece sono gli uomini più veri e più liberi.E per loro Gesù pronuncia, con monotonia divina, per ben nove volte un termine tipico della cultura biblica, quel “beati” che è una parola-spia, che ritorna più di 110 volte nella Sacra Scrittura. Che non si limita a indicare solo un’emozione, fosse pure la più bella e rara e desiderata. Qualcosa forse del suo ricco significato possiamo intuirlo quando, aprendo il libro dei Salmi, il libro della nostra vita verticale, ci imbattiamo da subito, dalla prima parola del primo salmo, in quel “beato l’uomo che non percorre la via dei criminali”. Illuminante la traduzione dall’ebraico che ne ricava A. Chouraqui: “beato” significa “in cammino, in piedi, in marcia, avanti voi che non camminate sulla strada del male”, Dio cammina con voi. Beati, avanti, non fermatevi voi ostinati nel proporvi giustizia, non lasciatevi cadere le braccia, non arrendetevi. Tu che costruisci oasi di pace, che preferisci la pace alla vittoria, continua, è la via giusta, non ti fermare, non deviare, avanti, perché questa strada va diritta verso la fioritura felice dell’essere, verso cieli nuovi e terra nuova, fa nascere uomini più liberi e più veri.Gesù mette in relazione la felicità con la giustizia, per due volte, con la pace, la mitezza, il cuore limpido, la misericordia. Lo fa perché la felicità è relazione, si fonda sul dare e sul ricevere ciò che nutre, cura, custodisce, fa fiorire la vita. E sa posare una carezza sull’anima. E anche a chi ha pianto molto un angelo misterioso annuncia: Ricomincia, riprendi, il Signore è con te, fascia il cuore, apre futuro. Tu occupati della vita di qualcuno e Dio si occuperà della tua.

Quell’invito a diventare pescatori di uomini

Tace la voce potente del deserto, ma si alza una voce libera sul lago di Galilea. Esce allo scoperto, senza paura, un imprudente giovane rabbi, e va ad affrontare, solo, problemi di frontiera, di vita e di morte, nella meticcia Galilea, crogiolo delle genti. A Cafarnao, sulla via del mare: una delle strade più battute da mercanti ed eserciti, zona di contagio, di contaminazioni culturali e religiose, e Gesù la sceglie. Non è il monte Sion degli eletti, ma Cafarnao che accoglie tutti. C’è confusione sulla Via Maris, e insieme ombra, dice il profeta, come la nostra esistenza spesso confusa, come il cuore che ha spesso un’ombra..., e Gesù li sceglie. Cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Sono le parole sorgive, il messaggio generativo del vangelo: Dio è venuto, è all’opera, qui tra le colline e il lago, per le strade di Cafarnao, di Magdala, di Betsaida. E fa fiorire la vita in tutte le sue forme. Lo guardi, e ti sorprendi a credere che la felicità è possibile, è vicina. Gesù non darà una definizione del Regno, dirà invece che questo mondo porta un altro mondo nel grembo; questa vita ha Dio dentro, una luce dentro, una forza che penetra la trama segreta della storia, che circola nelle cose, che le spinge verso l’alto, come seme, come lievito. Allora: convertitevi! Cioè: celebriamo il bello che ci muove, che ci muove dal di dentro. Giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Non una ingiunzione, ma una offerta: sulla via che vi mostro il cielo è più azzurro, il sole più bello, la strada più leggera e più libera, e cammineremo insieme di volto in volto. La conversione è appunto l’effetto della mia «notte toccata dall'allegria della luce» (Maria Zambrano). Gesù cammina, ma non da solo. Ama le strade e il gruppo, e subito chiama ad andare con lui. Che cosa mancava ai quattro pescatori per convincerli a mollare barche e reti e a rischiare di perdere il cuore dietro a quel giovane rabbi? Avevano il lavoro, anzi una piccola azienda di pesca, una casa, la famiglia, la sinagoga, la salute, la fede, tutto il necessario per vivere, eppure mancava qualcosa. E non era un codice morale migliore, dottrine più profonde o pensieri più acuti. A loro mancava un sogno. Gesù è venuto per la manutenzione dei sogni dell’umanità, per sintonizzarli con la salute del vivere. I pescatori sapevano a memoria le migrazioni dei pesci, le rotte del lago. Gesù offre la mappa del mondo e del cuore, cento fratelli, il cromosoma divino nel nostro Dna, una vita indistruttibile e felice. Gli ribalta il mondo: “sapete che c’è? non c’è più da pescare pesci, c’è da toccare il cuore della gente”. C’è da aggiungere vita.

Il Battesimo, l’immergersi in un oceano di amore

Tramonto a Patmos, l’isola dell’Apocalisse. Stavamo seduti davanti al fondale magico delle isole dell’Egeo, in contemplazione silenziosa del sole che calava nel mare, un monaco sapiente e io. Il monaco ruppe il silenzio e mi disse: lo sai che i padri antichi chiamavano questo mare «il battistero del sole»? Ogni sera il sole scende, si immerge nel grande bacile del mare come in un rito battesimale; poi il mattino riemerge dalle stesse acque, come un bambino che nasce, come un battezzato che esce. Indimenticabile per me quella parabola che dipingeva il significato del verbo battezzare: immergere, sommergere. Io sommerso in Dio e Dio immerso in me; io nella sua vita, Lui nella mia vita. Siamo intrisi di Dio, dentro Dio come dentro l’aria che respiriamo, dentro la luce che bacia gli occhi; immersi in una sorgente che non verrà mai meno, avvolti da una forza di genesi che è Dio. E questo è accaduto non solo nel rito di quel giorno lontano, con le poche gocce d’acqua, ma accade ogni giorno nel nostro battesimo esistenziale, perenne, in-finito: «siamo immersi in un oceano d’amore e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). La scena del battesimo di Gesù al Giordano ha come centro ciò che accade subito dopo: il cielo si apre, si fessura, si strappa sotto l’urgenza di Dio e l’impazienza di Adamo. Quel cielo che non è vuoto né muto. Ne escono parole supreme, tra le più alte che potrai mai ascoltare su di te: tu sei mio figlio, l’amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parole che ardono e bruciano: figlio, amore, gioia. Che spiegano tutto il vangelo. Figlio, forse la parola più potente del vocabolario umano, che fa compiere miracoli al cuore. Amato, senza merito, senza se e senza ma. E leggermi nella tenerezza dei suoi occhi, nella eccedenza delle sue parole. Gioia, e puoi intuire l’esultanza dei cieli, un Dio esperto in feste per ogni figlio che vive, che cerca, che parte, che torna. Nella prima lettura Isaia offre una delle pagine più consolanti di tutta la Bibbia: non griderà, non spezzerà il bastone incrinato, non spegnerà lo stoppino dalla fiamma smorta. Non griderà, perché se la voce di Dio suona aspra o impositiva o stridula, non è la sua voce. Alla verità basta un sussurro. Non spezzerà: non finirà di rompere ciò che è sul punto di spezzarsi; la sua mania è prendersi cura, fasciando ogni ferita con bende di luce. Non spegnerà lo stoppino fumigante, a lui basta un po’ di fumo, lo circonda di attenzioni, lo lavora, fino a che ne fa sgorgare di nuovo la fiamma. “La vita xe fiama” (B. Marin) e Dio non la castiga quando è smorta, ma la custodisce e la protegge fra le sue mani di artista della luce e del fuoco.

Nel mondo la luce vera che illumina ogni uomo

Un Vangelo immenso ascoltiamo oggi, che ci obbliga a pensare in grande. Giovanni comincia con un inno, un canto, che ci chiama a volare alto, un volo d’aquila che proietta Gesù di Nazaret verso i confini del cosmo e del tempo. In principio era il Verbo e il Verbo era Dio. Nel principio e nel profondo, nel tempo e fuori dal tempo. Un mito? No, perché il volo d’aquila plana fra le tende dell’accampamento umano: e venne ad abitare, piantò la sua tenda in mezzo a noi. Poi Giovanni apre di nuovo le ali e si lancia verso l’origine delle cose che esistono: tutto è stato fatto per mezzo di Lui (v 3). Nulla di nulla senza di lui. “In principio”, “tutto”, “nulla”, “Dio”, parole assolute, che ci mettono in rapporto con la totalità e con l’eternità, con Dio e con il cosmo, in una straordinaria visione che abbraccia tempo, cose, spazio, divinità. Senza di lui nulla di ciò che esiste è stato fatto. Non solo gli esseri umani, ma il filo d’erba e la pietra e il pettirosso di stamattina, tutta la vita è fiorita dalle sue mani. Nessuno e niente nasce da se stesso… Natale: veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Ogni uomo, ogni donna, ogni bambino e ogni anziano, ogni malato e ogni migrante, tutti, nessuno escluso; nessuna esistenza è senza un grammo di quella luce, nessuna storia senza lo scintillio di un tesoro, abbastanza profondo perché nessun peccato possa mai spegnerlo. E allora c’è un frammento di Verbo in ogni carne, un pezzetto di Dio in ogni uomo, c’è santità in ogni vita. La luce splende nelle tenebre ma le tenebre non l’hanno vinta! Le tenebre non vincono la luce. Non la vincono mai. La notte non sconfigge il giorno. Ripetiamolo a noi e agli altri, in questo mondo duro e triste: il buio non vince. “In principio era il Verbo e il Verbo era Dio...”. Che vorrei tradurre: in principio era la tenerezza / e la tenerezza era Dio. E la tenerezza di Dio si è fatta carne. Natale è il racconto di Dio caduto sulla terra come un bacio (B. Calati). Natale è il brivido del divino nella storia (papa Francesco). Per questo siamo più felici a Natale, perché ascolti il brivido, rallenti il tempo, guardi di più tuo figlio, gli dai una carezza...Gesù è il racconto della tenerezza di Dio (Ev. Ga.), porta la rivoluzione non della onnipotenza o della perfezione, ma della tenerezza e della piccolezza: Dio nell’umiltà, il segreto del Natale. Dio nella piccolezza, forza dirompente del Natale. Dio adagiato sulla povera paglia come una spiga nuova.Noi non stiamo aspettando Qualcuno che verrà all’improvviso, ma vogliamo prendere coscienza di Qualcuno che, come una luce, già abita la nostra vita.

La nuova creazione che passa nelle storie di chi vive ai margini

Sei tu o dobbiamo aspettare un altro? Giovanni Battista, il più grande tra i nati di donna, non ha più le idee chiare. Lui, “più che un profeta”, dubita e chiede aiuto. Non so voi, ma io credo e dubito al tempo stesso; e Dio gode che io mi ponga e gli ponga delle domande. Non so voi, ma io credo e non credo, in duello, come il padre disperato del racconto di Marco, che ha un figlio che lo spirito butta nel fuoco e nell’acqua per ucciderlo, e confessa a Gesù: “io credo, ma tu aiutami perché non credo” ( Mc 9,23). E Gesù risponde in modo meraviglioso: non offre definizioni, pensieri, idee, teologia, neppure risponde con un “sì” o un “no”, prendere o lasciare. Racconta delle storie. C’era una volta un cieco... e nel paese vicino viveva uno zoppo dalla nascita. Racconta sei storie che hanno comunicato vita, così come era accaduto nei sei giorni della creazione, quando la vita fioriva in tutte le sue forme. Sei storie di nuova creazione. Gesù parte dagli ultimi della fila, non comincia da pratiche religiose, ma dalle lacrime: ciechi, storpi, sordi, lebbrosi, morti, poveri...; da dove la vita è più minacciata. E fa per loro un vestito di carezze. Non guarisce gente per rinforzare le fila dei discepoli, per farne degli adepti, per tirarli alla fede come pesci presi all’amo della salute ritrovato, ma per restituirli a umanità piena e guarita, perché siano uomini liberi e totali. E non debbano più piangere. La Bibbia è fatta soprattutto di narrazioni, Le storie dicono che senso diamo al mondo, cioè “che storia ci stiamo raccontando?” Tutte le grandi narrazioni dicono questo: come si affronta la morte, raccontano di come si fa a non morire, a ripartire. Sono iniziazione alla vita. Ai discepoli inviati da Giovanni Gesù chiede di entrare in una nuova narrazione del mondo. Entrano e vedono nascere la terra nuova e il nuovo cielo. E chiede loro di continuare il racconto: raccontate ciò che vedete e udite. Poi il racconto si fa domanda: Cosa siete andati a vedere nel deserto? Un bravo oratore? Un trascinatore di folle? Un leader carismatico? Forse una canna sbattuta dal vento? Un opportunista che piega la schiena pur di restare al suo posto? Che cosa siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Preoccupato dell’abito firmato? Del macchinone da far vedere? Che cosa siete andati a vedere? Perché Dio non si dimostra, si mostra. Nel deserto hanno visto un corpo marchiato, scolpito, inciso dalla Parola. Giovanni ha offerto un anticipo di corpo, un capitale di incarnazione e la profezia è diventata carne e sangue. Noi tutti ci nutriamo di storie, e questa è la narrazione di cui la terra ha più bisogno per nutrirsi: storie di credenti credibili.

I sogni di Giuseppe sono quelli di Dio

Tra i testimoni che ci accompagnano al Natale appare Giuseppe, mani callose e cuore sognante, il mite che parla amando. Dopo l’ultimo profeta dubbioso, Giovanni Battista, di domenica scorsa, ora un altro credente, un giusto anche lui dubbioso e imperfetto, l’ultimo patriarca di una storia mai semplice e lineare. Giuseppe che non parla mai, silenzioso e coraggioso, concreto e sognatore: le sorti del mondo sono affidate ai suoi sogni. E lì sono al sicuro, perché l’uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio. La sua casa è pronta, il matrimonio è già contratto, la ragazza abita i suoi pensieri, tutto racconta una storia d’amore vero con Maria. Improvvisamente, succede: Maria si trovò incinta e Giuseppe pensò di ripudiarla in segreto, insieme a quel figlio non suo. L’uomo “tradito” cerca comunque un modo per salvare la sua ragazza che rischia la vita come adultera; il giusto “ingannato” non cerca ritorsioni contro di lei, vuole ancora proteggerla, perché così fa chi ama. Ripudiarla. Ma Giuseppe è insoddisfatto della decisione presa. Si dibatte dentro un conflitto emotivo e spirituale: da un lato l'obbligo di denuncia e dall'altro la protezione della donna amata. A metà strada tra l’amore per la legge di Mosè: toglierai di mezzo a te il peccatore (cfr Dt 22,22), e l'amore per la ragazza di Nazaret. E accade un secondo imprevisto, bello e sorprendente. Giuseppe ha un sogno, in cui il volto di Maria si mescola a quello degli angeli. Prima decide, poi arriva da Dio un sogno, arriva solo dopo, senza esimerlo dalla fatica e dalla libertà: “Non temere di prendere con te Maria”. Tu vuoi già prenderla con te, solo che hai paura. Non temere di amarla, Giuseppe, chi ama non sbaglia.Dio non interviene a risolvere i problemi con una bacchetta magica, non ci salva dai conflitti ma è con noi dentro i problemi, e opera in sinergia con la nostra testa e il nostro cuore, con l’intelligenza e l’empatia, ma insieme anche con la nostra capacità di immaginare e di ipotizzare soluzioni nuove. È l’arte divina dell’accompagnamento, che cammina al passo con noi, verso l’unica risposta possibile: proteggere delle vite con la propria vita.Da chi ha imparato Gesù a ribaltare la legge antica, a mettere la persona prima delle regole, se non ascoltando da Giuseppe il racconto di come si sono conosciuti con Maria, di come è stato il loro fidanzamento e poi il matrimonio, ai figli piace sentire queste storie. Da chi ha capito il piccolo Gesù che l’amore viene prima di tutto, che è sempre un po’ fuorilegge? Maria e Giuseppe, poveri di tutto, ma Dio non ha voluto che fossero poveri d'amore, perché sarebbero stati poveri di Lui.

L’annuncio del Battista: il Regno dei cieli è vicino

Nel deserto della Giudea e sulle rive attorno al lago di Galilea, per Giovanni e per Gesù le parole generative sono le stesse : “convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino” (Mt 3,2). Tre annunci in uno: (a) esiste un regno, cieli nuovi e terra nuova, un mondo nuovo che preme per venire alla luce.. (b) Un regno incamminato. I due profeti non dicono cos’è il Regno, ma dove è. Lo fanno con una parola calda di speranza “vicino”. Dio è vicino, è qui. Seconda buona notizia: il Pellegrino eterno ha camminato molto, il suo esodo approda qui, alla radice del vivere, non ai margini della vita, si fa intimo come un pane nella bocca, una parola detta sul cuore portata dal respiro: infatti “vi battezzerà nello Spirito Santo”, vi immergerà dentro il soffio e il mare di Dio, sarete avvolti, intrisi, impregnati della vita stessa di Dio, in ogni vostra fibra. (c) Convertitevi, ossia mettetela in cammino la vostra vita, non per una imposizione da fuori ma per una seduzione. La vita non cambia per decreto-legge, ma per una bellezza almeno intravista: sulla strada che io percorro, il cielo è più vicino e più azzurro, la terra più dolce di frutti, ci sono più sorrisi e occhi con luce. Convertitevi: giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Infatti viene uno che è più grande di me. I due profeti usano lo stesso verbo e sempre al tempo presente: «Dio viene». Non: verrà, un giorno; oppure sta per venire, sarà qui tra poco. E ci sarebbe bastato. Semplice, diretto, sicuro: viene. Come un seme che diventa albero, come la linea mattinale della luce, che sembra minoritaria ma è vincente, piccola breccia, piccolo buco bianco che ingoia il nero della notte. Giorno per giorno, continuamente, Dio viene. Anche se non lo vedi, viene; anche se non ti accorgi di lui, è in cammino su tutte le strade. È bello questo mondo immaginato colmo di orme di Dio. Isaia, il sognatore, annuncia che Dio non sta non solo nell’intimo, in un’esperienza soggettiva, ma si è insediato al centro della vita, come un re sul trono, al centro delle relazioni e delle connessioni tra i viventi, rete che raccoglie insieme, in armonia, il lupo e l’agnello, il leone e il bue, il bambino e il serpente, uomo e donna, arabo ed ebreo, musulmano e cristiano, bianco e nero, russo e ucraino, per il fiorire della vita in tutte le sue forme.Dio viene. Io credo nella buona notizia di Isaia, Giovanni, Gesù. Lo credo non per un facile ottimismo. Il cristiano non è ottimista, ha speranza. L’ottimista tra due ipotesi sceglie quella più positiva o probabile. Io scelgo il Regno per un atto di fede: perché Dio si è impegnato con noi, in questa storia, ha le mani impigliate nel folto di questa vita, con un intreccio così scandaloso con la nostra carne da arrivare fino al legno di una mangiatoia e di una croce.